Baumberger Kalksandstein

Baumberger Kalksandstein wird seit über 1000 Jahren in den Baumbergen im Münsterland abgebaut. Er ist ein sehr homogener Kalkstein mit hohem silikatischen Anteil, weshalb er ein sandsteinartiges Aussehen mit gelblichgrauer bis gelbbrauner Farbe hat. Aufgrund seiner Beschaffenheit ist er ein hervorragendes Baumaterial für detaillierte, bildhauerisch fein bearbeitete Natursteinoberflächen. Diese Eigenschaften machen ihn aber auch witterungsanfällig:

- Durch die hohe Porosität können Wasser- und Schadstoffe leicht eindringen und Schäden bewirken.

- Der Stein kann große Mengen an Wasser aufnehmen, wodurch er frostempfindlich ist.

- Der hohe Anteil an Tonmineralen beeinträchtigt durch Quellen und Schwinden das Stützgefüge des Gesteins.

- Als Kalkstein ist er anfällig für chemische Angriffe durch hohe Schwefeloxid-Gehalte in der Atmosphäre.

Vorkommen und Verwendung

Die Hügelkette der Baumberge erstreckt sich zwischen den Städten Münster und Coesfeld. Seit Jahrhunderten prägt der charakteristische Baumberger Kalksandstein die Region und ihre Baukultur. In sogenannten „Steinkuhlen“ wurde er im Tagebau gewonnen. Spuren davon sind durch etwa zwei Dutzend früherer Abbaustellen bis heute im Gelände nachweisbar. Während 1975 noch 14 Steinbrüche in Betrieb waren, sind es heute nur noch zwei.

Bereits im 11. Jahrhundert fand der Stein Verwendung für Bildhauerarbeiten in der Abteikirche in Essen-Werden. Archivalische Belege aus dem 13. Jahrhundert dokumentieren seinen Abbau, der im Mittelalter seine Blütezeit erlebte. Über die Handelswege der Hanse gelangte der begehrte Werkstoff bis nach Nordeuropa – von den Nord- und Ostseeregionen bis ins Baltikum und nach Mittelschweden. Seine feine Struktur und leichte Bearbeitbarkeit machten den Baumberger Kalksandstein zu einem bevorzugten Material für Bildhauerarbeiten. Auch im Münsterland begegnet man ihm vielerorts – ob als Mauerwerk, als Bauplastik oder Skulptur.

Heute wird Baumberger Kalksandstein beispielsweise für Baugliederungen wie Fenster- und Türgewände und in der Bildhauerei sowie z. T. im Innenausbau verwendet. In früheren Zeiten wurde er auch für die Kalk- und Zementindustrie als Schotter, Füllmaterial und als Rohstoff genutzt.

Da seine Witterungsbeständigkeit begrenzt ist, wird er nicht mehr so umfassend wie früher als Werkstein im Außenbereich verwendet. Vor allem im denkmalpflegerischen Bereich spielt er eine wichtige Rolle.

Entstehung und Eigenschaften

Entstehung

Bei dem unter dem Handelsnahmen „Baumberger Sandstein“ bekannten Gestein handelt es sich geologisch gesehen um einen sandigen Kalkstein oder Kalksandstein, der vor etwa 70-83 Millionen Jahren im oberen Kreidezeitalter (Campanium) entstand.

Baumberger Kalksandstein bildete sich als marine Ablagerung durch Trübeströme (Turbidite) in einer Meerestiefe von 150-260 Metern. Die Baumberge-Formation, zu der er gehört, besteht nicht aus einer einheitlichen Gesteinsschicht, sondern setzt sich aus verschiedenen Schichten wie Flies, Lappen und Paol zusammen. Diese entstanden durch unterschiedliche Ablagerungsbedingungen, die wiederum zu Variationen in den petrographischen und physikalischen Eigenschaften des Materials führten.

Eigenschaften

Der gelblichgraue bis gelbbraune Stein hat eine sandig-feinkörnige, fossilführende und feinporige Struktur ohne erkennbare Schichtung.

Seine Zusammensetzung besteht aus 50-70% Calcit, Quarz (18-35%), Glaukonit und Fossilien. Das vorwiegend kalkig-tonige Bindemittel des Steins besteht maßgeblich aus mikritischer Matrix, d.h. aus fein- bzw. kryptokristallinem Calciumcarbonat mit einer Korngröße < 4 µm. Baumberger Kalksandstein enthält mit 9–14 % mehr quellfähige Tonminerale als jeder andere in Deutschland abgebaute Stein. Diese im Gefüge fein verteilten, quellfähigen Tonminerale haben aufgrund der Mikroporosität und nur schwach ausgeprägten Kornbindungen des Steins einen großen Einfluss auf seine geringere Verwitterungsresistenz.

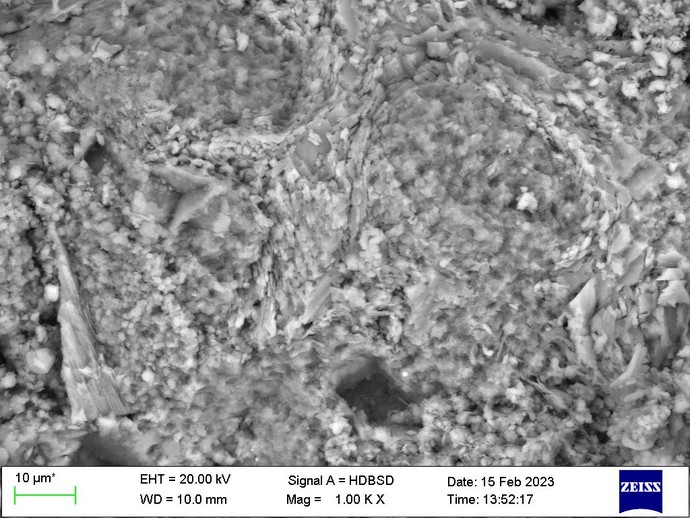

Aufnahmen im Rasterelektronenmikroskop zeigen, dass das Gestein sehr heterogen ist, mit vielen feinkörnigen Gesteinsbruchstücken (hauptsächlich Quarz und Fossilbruchstücke), die von der feinen Matrix aus Calcit-Plättchen und fein verteilten Tonmineralen mit vielen feinen Poren „umspült“ und gestützt werden. Im mikroskopischen Blick sind Verwirbelungen dieser Struktur aus Gesteinsbruchstückchen und feiner Matrix zu sehen, die die turbiditischen Ablagerungsbedingungen – aus (turbulenten) Suspensionsströmen – erkennen lassen.

Porenraum und Wassertransport

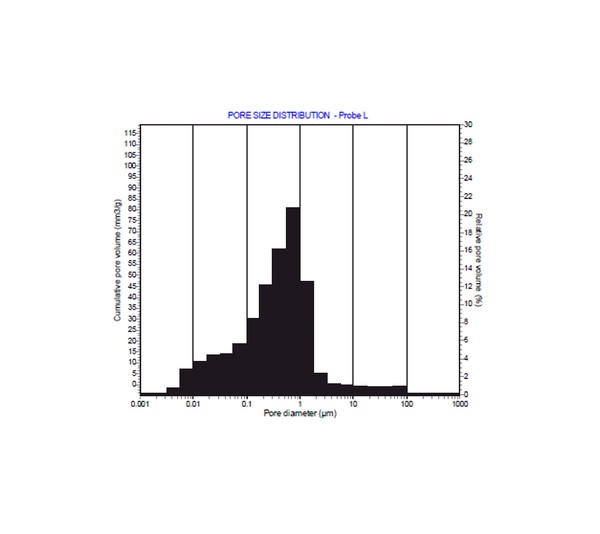

Baumberger Kalksandstein hat eine hohe Porosität (17–24 Volumenprozent). Die Porenverteilung zeigt einen hohen Anteil an Mikroporen (0,001–0,1 µm) sowie einem hohen Anteil an Kapillarporen (0,1–10 µm) von 70-80% der Gesamtporosität. Der sichtbare Porenraum liegt im Größenbereich von 0,2 mm und kleiner, wobei die am häufigsten auftretende Größe 0,06 mm beträgt.

Damit hat der Kalksandstein einen hohen Anteil an kapillaraktiven Poren und kann sehr viel Wasser aufnehmen. Das zeigt sich in der sehr hohen Gesamt-Wasseraufnahmekapazität: Der Sättigungswert von 0,7–0,9 weist auf eine geringe Frostbeständigkeit des Bausteins hin.

Das Wasser dringt zwar langsam, aber bei stetem Angebot in großen Mengen in den Stein ein. Diese Eigenschaft spielt eine große Rolle bei der Verwitterung, denn mit dem Wasser werden Schädigungsprozesse im Gestein induziert. Außerdem ist die Wasseraufnahme eine wichtige Größe bei der Anwendung von Konservierungsmaterialien.

Verwitterungseigenschaften

Mechanische Eigenschaften

Die mechanischen Festigkeiten (Biegezug- und Druckfestigkeit) von Baumberger Kalksandstein sind nicht ausgeprägt, was bei einem matrixgestützten Steingefüge ohne – oder mit nur wenigen – Kornbindungen nicht verwundert.

Die Dehnung von Baumberger Kalksandstein unter Wasserlagerung ist teilweise sehr hoch und zeigt stark unterschiedliche Werte in Abhängigkeit von der Lagerung der Schichtung der Steinprobe. Auch die temperaturbedingte Ausdehnung zeigt sehr unterschiedliche Werte in Abhängigkeit von der Schichtung der Steinprobe.

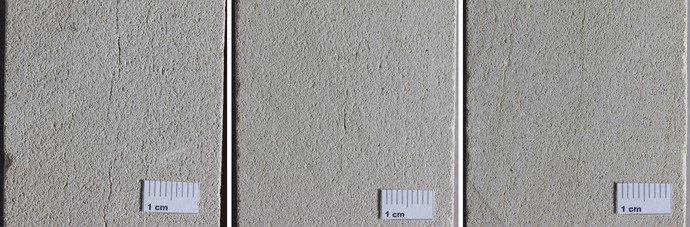

Eine Frostempfindlichkeit von Baumberger Kalksandstein lässt sich anhand von Frost-Tau-Wechsel-Versuchen feststellen. Tatsächlich sind nach 150 Temperaturwechseln mit bloßem Auge Risse im Bereich von 0,1mm an den Versuchskörpern zu erkennen.

Diese Risse sind an den Beispielfotos zu erkennen:

Verwitterungsverhalten

Baumberger Kalksandstein ist ein heterogenes Gestein mit vielen Poren. Durch die hohe Porosität und die große spezifische Oberfläche – also die gesamte, auch innere Oberfläche einer bestimmten Masseneinheit des Gesteins – bietet das Steinmaterial viel Angriffsfläche für Wasser und Schadstoffe, was Schäden am Stein begünstigt. Zudem enthält das Gestein fein verteilte, quellfähige Tonminerale, die bei Feuchtigkeit aufquellen und beim Trocknen wieder schrumpfen. Diese häufigen, witterungsbedingten Wechsel können gravierende Schadensprozesse im Stein verursachen und zur Zerrüttung des Steins führen.

Da Baumberger Kalksandstein ein Kalkstein ist, ist er besonders anfällig für chemische Angriffe durch hohe Schwefeloxid-Gehalte in der Atmosphäre – wie sie bis in die 1990er Jahre bestanden. Ein Schwefeloxid-Angriff führt zur Umwandlung von Calciumcarbonat in Gips, was die Gesteinseigenschaften durch Porenraumverdichtung und Einlagerung von Schmutzpartikeln negativ beeinflusst. Auch wenn mittlerweile die Schwefeloxid-Belastung in der Luft geringer ist, so befinden sich diese Schadstoffe noch immer im Gestein und können mit Wasser aktiviert werden und die Denkmäler immer noch schädigen.

Wenn man von dem hohen Sättigungsgrad mit Wasser im Porenraum von Baumberger Kalksandstein und dessen Frostempfindlichkeit weiß, dann ist leicht nachzuvollziehen, wie die häufigen, witterungsbedingten und wiederkehrenden Frost-Tau-Wechsel in der kalten Jahreszeit den Stein nachhaltig schädigen.

Die dargestellten Zusammenhänge wiesen schon früh darauf hin, dass Baumberger Kalksandstein vor Feuchtigkeit geschützt werden sollte. In den 60er bis 90er Jahren führte dies zu einer breiten Anwendung von Hydrophobierungsmitteln und -zusätzen, oft in Kombination mit Festigungsmitteln, basierend auf dem damaligen Wissensstand.

Dass diese Maßnahmen eher zu einer Verstärkung der Schadensprozesse in Baumberger Kalksandstein beitragen, wird erst nach und nach verstanden.